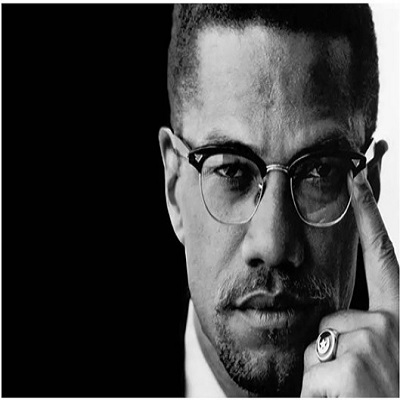

Le 21 février 1965, tombait à Harlem, sous les balles de ses assassins, Malcolm X, une des personnalités noires les plus importantes de l’histoire américaine contemporaine. À l’occasion de cet anniversaire, qui coïncide cette année avec le centenaire de naissance du leader noir, la version française de L’Autobiographie de Malcolm X, considérée comme l’une des œuvres de non-fiction majeure du XXe siècle, vient d’être rééditée par la maison d'édition Hors d’atteinte. Retour sur la vie et les métamorphoses de Malcolm X, avec Maboula Soumahoro, universitaire française, spécialiste des études africaines-américaines, et auteure de la postface à la nouvelle édition de l’opus malcolmien.

RFI : Dans quelles circonstances avez-vous découvert le livre de Malcolm X ?

Maboula Soumahoro : Je devais avoir 16 ans quand j’ai lu pour la première fois L’Autobiographie de Malcolm X. J’ai voulu la lire car je venais de regarder le film de Spike Lee qui m’avait fascinée. C’était donc après 1992, date de la sortie du film de Spike Lee. Or j’étais encore lycéenne à l’époque. À 16 ans, même si j’avais été très impressionnée par le film, je n’avais pas toutes les clés de compréhension de cette vie faite de combats, de descente aux enfers et de convictions. Je n’étais pas encore intellectuellement formée pour saisir toutes les complexités de ce récit. Je les ai mieux comprises en relisant le livre plus tard à l’université, dans le cadre des études étasuniennes et africaines-américaines sur lesquelles j’avais alors commencé à travailler.

Peut-on dire tout de même que c’est cette lecture qui a suscité votre intérêt pour l’Amérique noire et les études africaines-américaines ?

Ah oui, ça vraiment. Ce sont mes lectures des grands classiques du canon africain-américain qui m’ont donné envie de vouloir sonder et explorer cet univers. J’ai d’ailleurs fait plus tard une thèse de doctorat sur la Nation of Islam (NOI) et les rastafaris. Pour la partie sur la NOI, c’est vraiment Malcolm X qui était mon point d'entrée, même si ma thèse se concentre sur les années qui précèdent l'arrivée au sein de la NOI de Malcolm X. Ce dernier était devenu une figure de référence de la pensée militante noire. Et puis, il est aussi abondamment cité dans la musique rap des États-Unis que j'écoutais quand je grandissais. Donc oui, Malcolm X a été l'une des personnes qui m'a donné envie d'explorer l'histoire et la culture africaine-américaine.

Dès sa parution aux États-Unis en 1964, L’Autobiographie de Malcolm X a été acclamée par la critique littéraire comme un livre majeur. Dans la postface que vous avez écrite pour la nouvelle édition française de l'ouvrage qui vient de paraître, vous dites qu’elle s’inscrit dans la longue tradition africaine-américaine et afro-diasporique d’« écrire sa propre histoire ». Quels sont les grands textes de cette tradition auxquels vous pensiez en écrivant cette postface ?

Je pensais notamment à des autobiographies, parce qu'il y en a eu plusieurs, sous la plume des hommes et femmes comme Frederick Douglass, le grand abolitionniste du XIXe siècle par exemple, ou encore, au XXe siècle, par Maya Angelou, Angela Davis, James Baldwin, pour ne citer que ceux-là. Cette tradition a commencé dès le XVIIIe siècle, avec Phyllis Wheatley, qui était née esclave. Cette dernière n’a pas écrit d’autobiographie, mais a laissé un livre de poèmes très personnels, où elle parle d'elle-même, de sa vie, de son rapport aux États-Unis et son rapport à l'Afrique. Peut-être que le contenu varie d’un texte à l’autre, mais ces ouvrages ont en commun cette volonté sous-jacente des auteurs de prendre la parole pour exercer une forme d’« agentivité » sur leur vécu, c'est-à-dire prendre en charge leur histoire et en contrôler le récit. Ils refusent d’être l’objet ou victime des vicissitudes de leurs vies et s’affirment comme sujets.

L’Autobiographie de Malcolm X a toutefois la particularité d’avoir été écrite par une tierce personne, nommément le journaliste et écrivain Alex Haley, sur la base d’entrevues recueillies par ce dernier. Le principal biographe de Malcolm X, Manning Marable, a attiré l’attention sur des chapitres supprimés dans le livre. On sait aussi qu’Haley, en tant qu’intégrationniste et républicain libéral, ne partageait pas la vision radicale de l’auteur sur le séparatisme noir que celui-ci prônait en tant qu’adepte de la NOI. Haley aurait même réécrit des passages du livre, toujours selon Marable. Tout cela ne problématise-t-il pas la sincérité des propos tenus par Malcolm X dans son livre ?

Évidemment, puisque c’est une autobiographie qui a été rédigée avec l’aide et l'étroite collaboration d'une tierce personne, on ne peut pas ne pas s’interroger sur le niveau de participation des co-auteurs, sur la qualité de la retranscription, enfin sur le rôle exact d’Alex Haley. D’autant que lors de la préparation du manuscrit, Malcolm X était en cavale et faisait l’objet de tentatives d’assassinat par la NOI avec qui il venait de rompre. Lorsque Malcolm s’est lancé dans le projet de la rédaction de son autobiographie, il savait que ses jours étaient comptés. Il est animé par la volonté de profiter du temps qu’il lui reste pour léguer un testament. Il veut laisser une trace, même s’il est conscient qu’il ne peut pas faire totalement confiance à son co-auteur. Il n’en reste pas moins que sa volonté de se dire, de se raconter transparaît derrière les propos transcrits par Haley.

Ce qui transparaît surtout à travers ces pages, c’est la trajectoire hors du commun de l’auteur principal. « Une trajectoire à la fois tragique, politique et météorique, faite de réinventions et de mouvement », écrivez-vous dans la postface de la nouvelle version française de L’Autobiographie de Malcolm X . Peut-on revenir sur chacune de ces dimensions que vous soulignez ? Commençons par le « destin tragique »…

C’est un destin tragique, celui de Malcolm X à cause de sa fin violente, survenue il y a 60 ans, le 21 février 1965. Le leader noir est abattu à bout portant dans une salle de spectacle à Harlem, alors qu’il s’apprêtait à donner une conférence. Il est tué sous les yeux de son épouse et de ses enfants, qui étaient présents dans la salle de conférence. Tragédie familiale donc, mais aussi tragédie sociale car l’assassinat de ce jeune leader noir renoue avec le meurtre brutal de son père dans les années 1930 par une organisation raciste blanche affiliée au Ku Klux Klan. Quatre des oncles de Malcolm avaient également trouvé la mort dans des circonstances similaires. D’où la question : est-ce qu’on peut vivre au-delà de 40 ans aux États-Unis quand on est un homme noir issu d’un milieu modeste ?

Parlez-nous de la trajectoire météorique.

Si j’ai parlé d’une « trajectoire politique météorique », c’est parce que Malcolm X n’avait que 39 ans quand il meurt en 1965. Sa carrière de dirigeant politique et religieux n’a duré qu’une dizaine d’années. C’est en prison où il avait été incarcéré en 1946 pour vol qu’il s’est converti à l’islam. Il rejoint la NOI à sa sortie de prison en 1952 et se définit comme nationaliste noir revendiquant la création d’un État séparé pour les musulmans noirs. Pendant dix ans, il sera le visage et la voix du mouvement des Black Muslims. Nommé porte-parole du mouvement, il se révèle être un organisateur particulièrement dynamique et doué. Grâce à son charisme, il réussit à transformer la NOI qui était dans les années 1950 une secte confidentielle de quelque 400 adeptes en une organisation de cent mille personnes. Mais en 1963, de plus en plus frustré par la passivité de la NOI face aux luttes concrètes des populations noires et son refus de s’engager dans l’action politique, Malcolm X rompt avec le mouvement des musulmans noirs. Il crée ses propres organisations qui prônent l’engagement politique et se proposent de porter la cause africaine-américaine à l’ONU. Malcolm X estime désormais que les abus et les inégalités subis par la communauté africaine-américaine relèvent de la question des droits humains et qu’ils entrent en résonance avec les revendications des pays d’Afrique et d’Asie fraîchement indépendants. La globalisation de sa perspective conduit le leader noir américain à voyager, notamment en Afrique et au Moyen-Orient, à rencontrer les leaders, mais emporté par la violence qui sévit dans son pays, il n’aura pas eu le temps de voir ses tentatives d’établir des ponts, par-delà des différences de races et de cultures, porter leurs fruits. On peut dire que l’homme a traversé le firmament de la vie politique américaine telle une météorite.

Dans votre postface, tout comme d’autres observateurs de la trajectoire de Malcolm X, vous avez souligné sa capacité de se réinventer. Tel est aussi le parti pris de son biographe Manning Marable qui a intitulé sa biographie monumentale : Malcolm X, une vie de réinventions.

Mon utilisation du terme « réinvention » est une référence directe au travail de Manning Marable que je cite dans cette postface. Certes, j'adhère à la thèse développée par l'historien, mais au-delà de cette capacité de réinvention du personnage, je me demande s'il ne s'agirait pas également d'une nécessité de réinvention. Dans le cas de Malcolm X, le fait de « pouvoir » se réinventer va de pair avec « devoir » se réinventer à chaque tournant de sa vie. Sa survie en dépend. Petit garçon de six ans, il se réinvente afin de pouvoir se reconstruire après avoir assisté au lynchage de son père. Ensuite, il se retrouve tout seul lorsque sa mère est internée dans un hôpital psychiatrique, mais il doit tenir bon. Il faut se réinventer quand on est placé dans une institution d’accueil d’enfants dont les parents ne sont pas en mesure de s'occuper de leur progéniture. Il faut se réinventer quand on grandit et devient jeune homme en vendant de la drogue dans les rues de Detroit ou de Boston et qu'on navigue dans les milieux de la criminalité. Il doit se réinventer encore et toujours, cette fois pour se protéger car cette vie-là de jeune criminel mène irrémédiablement, inéluctablement, à la prison. Enfermé, influencé par ses frères et ses codétenus, le jeune homme renonce au christianisme, perçu comme la religion du blanc, pour se convertir à l’islam qui lui promet l’égalité et l’estime de soi. Il s'accroche à cette nouvelle idéologie, cette nouvelle foi qui littéralement lui sauve la vie, et lui permet de se réinventer comme meneur d’hommes au service de la NOI. Le grand moment de ce processus de réinvention de soi, c’est quand après sa sortie de prison, Malcolm change de patronyme, abandonnant « Little » hérité de l’époque esclavagiste pour « X » qui symbolisait, comme il l’a expliqué dans son autobiographie, une forme de retour à sa racine africaine.

Le parcours de Malcolm X, petit criminel devenu un symbole de la libération des noirs, a inspiré des générations d’hommes et de femmes. Est-ce que son héritage continue de nourrir le renouveau du militantisme noir aux États Unis aujourd'hui ?

Oui, son influence reste encore vivace dans les cultures populaires comme parmi l’intelligentsia, notamment au sein de l’université. J’en veux pour preuve le nombre de thèses, de mémoires de master portant sur Malcolm qui sont soutenus chaque année, des cours qui sont enseignés sur la trajectoire, la vie et les activités du leader noir. L’héritage de Malcolm est préservé dans les films, dans la littérature, dans le hip-hop marqué par une forte influence afrocentriste. Les enseignements de Malcolm X sur le privilège blanc, sur le racisme qui tue, sur les droits de l’homme résonnent encore dans la communauté afro-américaine et ils ne sont pas étrangers au renouveau du militantisme noir, dont témoigne l’émergence d’une organisation comme Black Lives Matter. Ces mouvements s’inscrivent dans la continuité des combats menés par Malcolm X.

Ma toute dernière question nous ramène à votre postface que vous concluez en évoquant le défi particulier que pose la lecture de l'autobiographie de Malcom X en France. Vous vous demandez : « Comment dit-on Malcom X en terre et langue française? » Votre réponse, Maboula Soumahoro ?

Je ne saurais pas y répondre car c'est une question rhétorique. En posant la question en ces termes, je voulais mettre la lumière sur le fait que depuis la France hexagonale, on aime bien regarder outre-Atlantique et s’émouvoir du sort de la communauté africaine-américaine. On fait cela alors que dans le même temps, on est complètement silencieux sur l’espace français complètement racialisé. Donc, quand je demande « comment dit-on Malcolm X en français », c'est une invitation à réfléchir aux héros, aux militants, aux intellectuels, à toutes les personnes qui ont œuvré pour la justice dans l'histoire de la France, une histoire de la France qui va au-delà de l'Hexagone. Je pense, par exemple, que dans les territoires qu’on appelle « d'outre-mer », on peut trouver des figures qui ont œuvré pour les idéaux d'égalité, de liberté, de fraternité. Mais on les connaît bien moins que Malcolm X et ça, je trouve que c'est dommage.

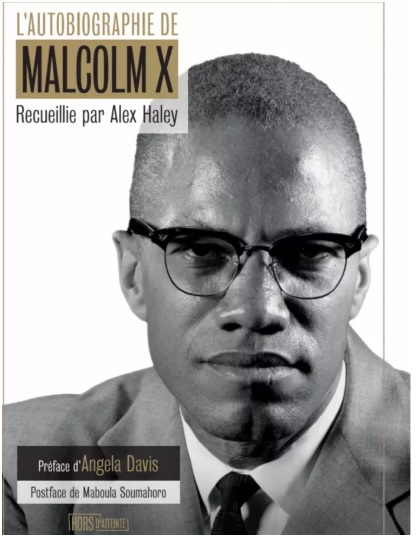

L’Autobiographie de Malcolm X, recueillie par Alex Haley. Préface d’Angela Davis et postface de Maboula Soumahoro. Traduction d’Anne Guérin entièrement révisée et complétée par Gaëlle Differt et Marie Hermann. Éditions Hors d’atteinte, 448 pages, 24,50 euros.

Source : Rfi